Каким видит будущее туризма вице-премьер правительства

29 апреля авторы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» провели презентацию для СМИ и инвесторов. Цель впечатляющая – в течение ближайших 10 лет государство хочет повысить привлекательность отдыха в России настолько, чтобы у граждан и в мыслях не было тратить деньги за рубежом. С очень откровенным докладом на эту тему выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Пожалуй, впервые чиновник такого ранга дал оценку ситуации – Россия находится в аутсайдерах как по количеству внутренних поездок, так и по их качеству. Мы представляем самые яркие цитаты из его выступления.

На наши деньги отстроилась Турция

Презентация проходила в зале Координационного центра правительства, оснащенном по последнему слову техники. Докладчики выходили на подиум, полукругом охваченный экраном в три человеческих роста, и выступали на фоне красиво сменяющихся слайдов.

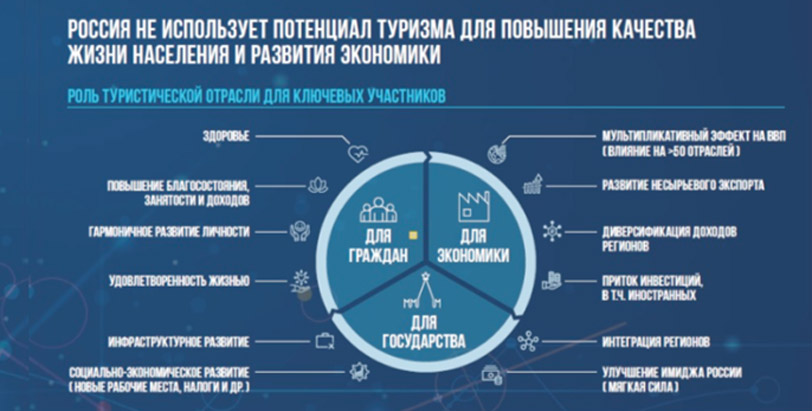

Куратор нацпроекта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко начал с важности туризма для развития России. Туризм, по его словам, превратился в одну из базовых потребностей, особенного для молодых людей. И задача государства – ее удовлетворить. Тем более что одновременно можно и экономику «разогнать», и решить множество социальных задач.

| Не хочется думать о теории заговора, но я не могу объяснить, почему мы не боролись за этот рынок. Мы пропагандировали зарубежный туризм. История успеха была в том, чтобы заработать денег и поехать их тратить за границей». |

По словам Дмитрия Чернышенко, сейчас налицо ситуация, когда интерес к отдыху в России готов выстрелить, словно сжатая пружина.

|

Огромный спрос граждан на отдых и впечатления выплескивался за границу в отсутствие внятного предложения у нас в стране. У нас почти не было альтернатив, чтобы конкурировать с зарубежными турпродуктами». |

Однако именно у России – богатейшие перспективы в области туризма.

Дмитрий Чернышенко объяснил, что он имеет в виду – по культурному и природному потенциалу мы номер один. Мы живем в едином языковом пространстве и в одной юрисдикции, чувствуем себя «во всех смыслах комфортно». Россия – страна с самой большой территорией, имеет любые климатические зоны – от тропиков до Заполярья, – но числится в аутсайдерах по туристическим параметрам.

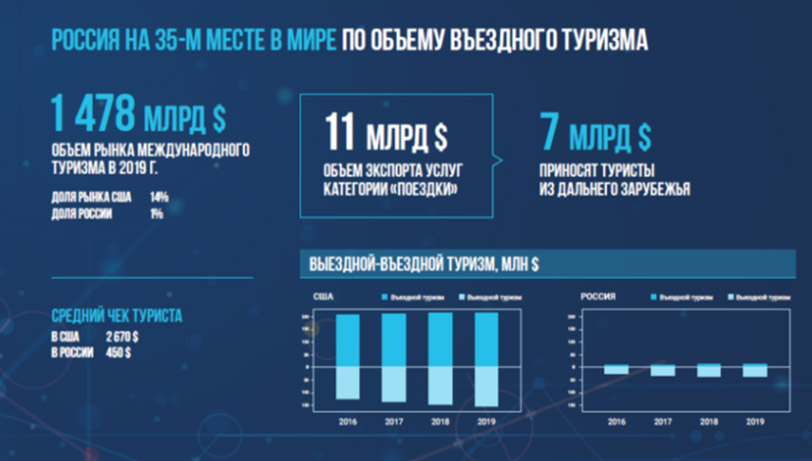

«Обидные красные столбики – это наше место», – показал на экран Дмитрий Чернышенко. Если гражданин США в среднем совершает по своей стране 7 турпоездок в год (включающих хотя бы одну ночевку), а китаец – 4, то россиянин – лишь 0,4. Далее вице-премьер снова посетовал на любовь к заграничному отдыху:

|

За 10 лет наши граждане потратили за рубежом на отдых больше 250 млрд долларов. За эти деньги отстроились и Турция, и Греция, и Египет». |

«Можете представить, как было бы здорово, если бы эти деньги остались у нас в стране, какую инфраструктуру можно было создать!» – добавил куратор нацпроекта в правительстве.

По его словам, Россия испытывает огромное политическое давление от тех стран, куда поток прекратился. Там обещают создать все условия, лишь бы российские туристы вернулись. «Но мы видим, что происходит в некоторых странах с точки зрения эпидемиологической обстановки», – отметил Дмитрий Чернышенко, не приводя примеров, хотя все поняли, что речь идет о Турции. Он напомнил, что Россия на шестом месте в мире по количеству международных турпоездок, и продолжил:

|

За россиян идет настоящая война. Русского туриста обожают в Турции, Турции, Греции, Испании, Таиланде, Вьетнаме, Египте. Это большой и привлекательный рынок для любой страны. Надо, чтобы этот рынок остался у нас». |

Эти звучные фразы производили впечатление. Так как речь вице-премьера не была похожа на стандартный доклад чиновника, его слушали очень внимательно, а паузы заполняли только щелчки фотокамер.

У нас туризм – это борьба

Еще одна проблема – 60% россиян в течение года не покидают пределов региона проживания. Не хватает денег, информации. Многие не знают, где отдохнуть даже в своей местности, а во многих регионах просто нет возможности для отдыха своих же жителей. Развитие внутреннего туризма ускорится, как только «поменяется культура» и поездки выходного дня войдут в привычку. Нужно лишь помочь гражданам.

|

Пока поездка по России представляет собой бег с препятствиями. Ее невозможно спланировать в один клик». |

По словам Дмитрия Чернышенко, в процессе планирования, путешествия и возвращения домой с хорошими впечатлениями «на стыках происходят разные неприятные вещи». В итоге путь туриста в России – «небесшовный» и «неконкурентоспособный» по сравнению с другими странами.

Между тем у России есть опыт построения всех процессов, чтобы перед гостями не было стыдно. Дмитрий Чернышенко привел в пример подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи, когда надо было создать 80 тысяч гостиничных мест и обеспечить цепочку предоставления услуг.

Еще одна цитата из доклада вице-премьера: «В развитых туристических странах всё настроено так, что ты путешествуешь, пользуясь очень удобным облаком сервисов, и оставляешь деньги в экономике.

У нас же это борьба: нужно выбить себе номер получше, успеть занять лежак и столик для обеда, поругаться с персоналом, чтобы получить нормальный сервис».

В итоге для многих наших туристов заграничный отдых более понятен, интересен, доступен, а также является более дешевым.

Не тратят ни юаня

В своем обращении Дмитрий Чернышенко прошелся и по проблемам въездного туризма. Иностранцы едут к нам неохотно, а те, что всё-таки добираются, тратят до обидного мало. Средний чек – в 5 раз меньше, чем в США.

| У китайцев национальная политика – не потратить ни юаня за пределами страны». – сказал Чернышенко. |

По его словам, в России выстроена цепочка китайских компаний, которые организуют своим соотечественникам проживание, питание, платежи: «Им даже наш эквайринг не надо использовать, чтобы обеспечить транзакции». При этом в других странах китайцы готовы покупать дорогостоящие вещи, поэтому надо работать и «приучать к таким продуктам, которые будут давать эффект для экономики». А сейчас иностранцы вместо денег зачастую лишь создают нагрузку на музеи и театры: «Россияне проигрывают конкуренцию за билеты».

Вкладывать в туризм – невыгодно и опасно

Еще один блок выступления касался проблем инвесторов. Так как россияне в среднем путешествуют по России нечасто, вкладывать в туризм – невыгодно и опасно. Это может позволить себе только очень крупный бизнес с различными активами. Выход правительство видит в том, чтобы создать инвесторам не только благоприятные условия в виде льготных кредитов, но и административную поддержку по принципу единого окна. Им станет созданная в прошлом году «Корпорация Туризм.РФ» – она сделает всё, чтобы «клиентский путь инвестора был как можно более спокойным и гладким».

|

Надо давать кредиты, большими кусками землю, давать возможность строить быстро». |

В этом случае инвестиции в туризм станут трендом. А появление крупных объектов поможет и малому бизнесу – он будет развиваться вокруг новой инфраструктуры.

«Мы, по сути, с нуля перезапускаем отрасль гостеприимства. Поэтому в основе созданного нами нацпроекта – люди, бизнес и само государство, которое должно расширить узкие места и запустить цикл непрерывных улучшений в туризме», – сказал Дмитрий Чернышенко. И еще раз перечислил проблемы, которые предстоит решить.

● Проблемы на стороне людей – не знают, куда поехать, нет бесшовной логистики, мало качественных мест для отдыха.

● Проблемы на стороне бизнеса – нет квалифицированных кадров, мало обеспечивающей инфраструктуры, дорогие кредиты, нет единого окна со стороны государства.

● Проблемы на стороне государства – непроработанная «нормативка», зарегулированность, туризм «размазан» по многим ведомствам, нет статистики и первички.

К концу выступления Дмитрия Чернышенко, пожалуй, ни у кого в зале не осталось сомнений – здесь и сейчас происходит историческое событие, способное изменить российский туризм на до и после. По последним данным, авторы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предлагают в течение ближайших 10 лет потратить более 2,6 трлн рублей (из федерального бюджета – 529 млрд, из региональных – еще 72,1 млрд, а также 2036 млрд – из средств частных инвесторов). Это существенно больше по сравнению с версией, которая обсуждалась наблюдателями в марте. Экономическая целесообразность вложений тогда вызывала у них большие сомнения из-за высокой себестоимости и недостаточного обоснования расходов. О том, изменилось ли мнение экспертов, читайте в следующих публикациях.